CX

公開:

2025.10.16

株式会社インターネットイニシアティブ

株式会社インターネットイニシアティブ

左から、

モバイルサービス事業本部 MVNO事業部

副事業部長 亀井 正浩様

モバイルサービス事業本部 MVNO事業部 コンシューマサービス部 カスタマーサクセス課

課長代行 野村 梨絵様

株式会社エモーションテック

シニアコンサルタント 山中 健太郎

目指すは「お困りごとのないサービス提供」ー終わりのないCXマネジメントを続けるために「TopicScan」を活用

1992年創業、日本企業として初めてインターネット事業を開始した株式会社インターネットイニシアティブ。個人向けサービス「IIJmio」の主軸となる、IIJmioモバイルサービスを担うモバイルサービス事業本部 MVNO事業部では、サービスの申し込みから解約まで「お客さまにとってお困りごとのないサービス提供」を目指し、顧客体験の向上に取り組んでいます。

2024年からは、従来行ってきたNPS®を活用したリレーショナル調査やVoCを起点とした改善に加えて、サポートセンターへの問い合わせの理由(コールリーズン)の分析を開始し、新たな改善施策に取り組まれています。「TopicScan」を活用したこのコールリーズン分析について、お客さまサポートの管理をしているMVNO事業部 コンシューマサービス部 カスタマーサクセス課の野村 梨絵様と相場 康雅様、MVNO事業部 副事業部長 亀井 正浩様に伺いました。

本事例のサマリー

・サポートセンターへのお問い合わせの背景を改善に活かすため「TopicScan」による分析を実施

・分析結果を踏まえた提案に基づいた改善施策を実施

・施策実施から1週間で、およそ30%の着信削減効果を確認

<導入前の課題>

・サポートセンターへの問い合わせ増加

・音声テキスト化の精度が低く、問い合わせ内容が読み解けない

・問い合わせの85%が改善に活かせていない

<導入の決め手>

・音声テキスト化データの整形・要約の精度の高さ、わかりやすさ

・分析精度の高さ、改善につながる分析

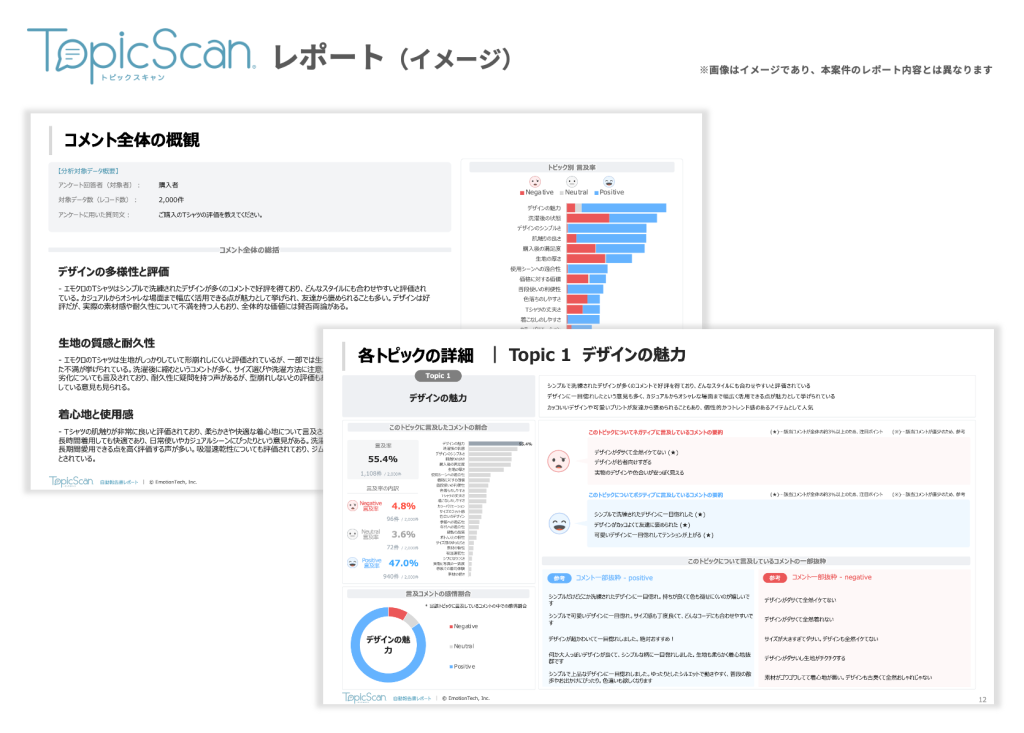

・お客さまの感情(ポジティブ/ネガティブ)も記載された理解・共有しやすいレポート

<導入後の成果>

・コンサルタントの改善提案に基づき、FAQを改善

・改善対応カテゴリにおいて30%の着信削減効果を確認

・サポートのコストを抑え、他のサービス品質改善に力を注げる体制づくりにつながる成果が見えた

読み解きが難しくブラックボックス化していた「85%の問い合わせ」を改善に活かすために

ー これまでも長くCXマネジメントに取り組まれてきたなかで、24年から新たに「コールリーズン分析」に着手された背景について教えてください。

野村 梨絵氏(以下、野村氏):私どもの「カスタマーサクセス課」は、サポートセンターの管理を担っています。当社のサービスは有人サポート可能な店舗を有しておらず、スマホやパソコンで申し込みから解約までお客さまご自身で完結できる仕組みで提供しています。

ですから、問い合わせいただいたあとのサポートセンターでの迅速なお困りごとの解決といった対応管理の向上はもちろん大切ですが、それ以前にお客さまが問い合わせをしなくともスムーズにご利用いただけるサービス提供を目指しています。お困りごとなくサービスを利用いただけるのが、顧客体験としてはいちばん望ましいですから。

相場 康雅氏(以下、相場氏):そのような前提で取り組んでいる中、サポートセンターへの問い合わせが増加しているという傾向がありました。お客さまが問い合わせをしないと、ご自身で手続きを進められない、迷ったときに自己解決をしづらい状況にあるといえます。

既存のお客さまの母数や新規のお客さまの獲得が増加しているので、コールリーズン分析による改善で、問い合わせ率を下げたいと考えました。お客さまの増加に伴いお問い合わせも増え続けると、コストの面でも負荷がかかりますので。

野村氏:以前からVoCを基にした改善には取り組んでいました。お客さまからいただいたご要望やご指摘をサポートセンターで履歴に残し、その履歴をもとに改善を行ってきたのです。そうした履歴が残るコールは問い合わせの15%ほど。

深刻なもの、深刻化したお問い合わせは明確に履歴に残り、改善活動に活かせていたものの、その場で解決した残り85%のお問い合わせの背景までは把握できていませんでした。

相場氏:その85%を、特定の問い合わせカテゴリごとに要因追及し、お客さまが自己解決できるような改善に役立てるため、コールリーズン分析の企画を立ち上げました。

ー コールリーズン分析の始動にあたっては、「TopicScan」以外のサービスもご検討されたと伺っています。「TopicScan」を選ばれた理由、決め手はどういった点だったのでしょうか?

野村氏:その「残りの85%」がブラックボックス化していたのには、音声テキスト化の精度が低いという問題がありました。そのままでは会話の内容が読み解けないので、当初はこの分析は人力で行うしかないと考え、各社に要件を提示していました。そのコンペにおいて、エモーションテックからこのテキストデータを整形・要約するという「前処理」をした上でのTopicScanの活用をご提案いただきました。

最終的には3社に、テキストログのサンプルを共有し、分析精度の比較・検討を行いました。「TopicScan」によるレポートは、どの会社より精度が高く、改善につながる内容だと感じました。

相場氏:なかでも、サンプルデータを整形した前処理データの解像度、要約のわかりやすさが最終的な決め手になったと記憶しています。

実際に、ご提出いただいた本番の分析レポートでは確度の高い分析結果が示され、改善すべき箇所と対策案を講じるに十分な情報が得られました。

野村氏:レポートにはお客さまの感情(ポジティブ/ネガティブ)も記載されていて、非常に読みやすく、理解しやすかったですね。分析後の改善活動をしていくにあたっては、他部署のメンバーにも背景や状況を説明する必要があるのですが、TopicScanのレポートは他部署のメンバーが見ても理解しやすく、そういった面でも助けられたと感じています。

効果が出やすく、他へ波及させられる可能性の高いカテゴリから分析をスタート

ー コールリーズン分析では、まず「どのようなお問い合わせがどのくらいの割合であるのか」というレポートを作成し、その中からさらに深掘り分析の対象とするコールリーズンカテゴリを2つ選定しました。20以上のコールリーズンカテゴリから、どのようにして2つに絞り込んだのでしょうか?

野村氏:深掘り分析の対象として選んだのは「モバイルサービスの解約」と「他社への転出手続き」の2つです。選定理由は、月内での繁閑の差が大きいことと、季節要因による問い合わせ傾向の変化が少ないことです。

例えば「申し込み」や「契約変更」だと進学、進級、引越しの増える3月、4月、次に10月に集中する傾向があります。一方で、季節要因の少ない「解約」というくくりで効果が出せると他にも波及させられると考えました。

さらに、サポートセンターの人員配置への影響です。

解約は季節要因は少ないのですが、月単位で見ると特に月末に増える傾向にあります。月末に増えるお問い合わせに対応できるようにサポートセンターに人を配備するとなると、月中は人が余ってしまいます。

私たちとしては、月末の問い合わせ数をおさえて、ボリュームゾーンを減らすことで適正な管理体制を整えたいと考えました。

ー サポートセンターの管理をする部署としては、コスト管理の面からも重要なのですね。

野村氏:はい。加えて顧客体験という面からも、解約における体験は重要だと考えています。他のサブスクリプション系サービスでも同様かもしれませんが、今は一度解約したユーザーがまた戻ってきてくださることもあります。顧客体験を最後までよくすることに、今回の取り組みはつながってくると思います。

こうした「解約時の顧客体験」はこれからますます大事になっていくと感じています。

ー 何件ほどのお問い合わせを分析しましたか?

相場氏:昨年(2024年)のコールリーズン分析では、解約で400件、乗り換えで400件を抽出して分析対象としました。

データを抽出する過程で、お客さまの問い合わせ内容の意思表示とサポートセンターでの履歴の登録内容にブレが起きにくいカテゴリであると見込めたことも選定理由の一つです。

「改善活動」を進めるための分析として、要件を整理

ー 「TopicScan」で各400件のコールデータを分析した結果をもとに、弊社のコンサルタントから改善のご提案を差し上げました。貴社から担当コンサルタント・山中へは「一般顧客の目線で課題特定や改善提起を行ってほしい」とご要望をいただいておりました。

相場氏:担当コンサルタントの山中さんには、本来の受託範囲を拡げて改善提案まで行っていただき感謝しています。ご提案内容は、私たち事業者側からは気づきにくい盲点や、事業者都合で顧客体験が十分に考慮されていない部分への的確な指摘だったと思います。

野村氏:これは私の所感なのですが、一つのサービスを長く担当していると顧客視点で考えることが難しくなってしまうと感じています。常に組織的に改善活動を推進していこうと声かけはしているし動いているのですが、やればやるほどお客さまがどこでつまずいているのかがわからなくなることがあります。

山中さんが通信キャリアの経験もお持ちだったということもあるかもしれないのですが、ご提案内容は事業者側から見て実現性があり、一方で顧客視点もある「ちょうどいい」内容で、非常にいいご提案をいただいたなと感じました。

山中:ありがとうございます。私がお客さまと同じマイページを閲覧できるようにダミーの契約情報と環境をご用意いただけたおかげです。

野村氏:実際のご提案では、指摘項目ごとに他社との比較を掲載いただき、弊社との違いやギャップを即時に認識できる構成になっていました。

ユーザー目線の提起と併せて他社の記載やデザインも参考に載せていただいたことは、ご提案をスムーズに改善活動へシフトするための後押しになりました。

モバイルサービスは従来よりも選択肢が増え、契約期間の縛りなども緩和したことで、複数のキャリアを渡り歩く顧客も増えています。他社での良い顧客体験があった場合に、弊社のサービスで至らない点があると、無意識にサービス比較をし、顧客体験は大きく低下します。そのため、他社比較を重視していただいたのは非常に有意義でした。

亀井 正浩氏:私も昨年からレポートを拝見していました。今年、事業部長も含めて、トップマネジメントで改善活動をして結果を出していこうという波があった中、このように裏付けるデータをご提示いただけたことで、よりスムーズに進めることができました。

わずか1ヶ月で改善施策を実施。スピーディな展開を支えた計画と事前の合意形成

ー プロジェクト終了の約1ヶ月後には、FAQで9つの記事を新規作成、3つの記事を修正されるという驚きのスピードで改善施策の実施が進められました。プロジェクト体制はどのように構築されたのでしょうか?

相場氏:「コールリーズン分析」を企画した段階で、数か月先までの計画と見通しをたて、あらかじめ社内関係者と合意形成をしていました。その際、取り組み主体である私たちの視点から現状課題の認識合わせと、この状態を抱えたまま先々に起こる出来事を想定し解決していく必要性を話し、合意を得ました。

野村氏:スピード感をもって改善に取り組みたいという前提もありました。社内合意に時間がかかるもの、部門によって意見が分かれそうなものはいったん今回の改善対象からは除外して「短期で進められるもの」から着手実装を進めた側面もあります。とはいえ、相場さんの馬力も大きかったですね。関係部署への説明の際に、稼働時間まで事前に確保していましたよね。

相場氏:コールリーズン分析以前にVoCを起点に課題提起や改善活動を行う営みが社内ですでにできていたので、その既存フローに本案件をのせ、協議を進めたことで、合意が必要なプロセスを短期で決めることができました。

ー 組織内ですでに確立していた「VoCを起点に課題提起や改善活動を行う営み」とはどういったものでしょうか。

野村氏:定着している営みは、NPS®を活用したリレーショナル調査に基づく改善と、VoCに基づいた改善活動です。後者は、先ほども述べたサポートセンターの履歴に基づく改善ですね。

どちらも長年続けており、顧客の声や問い合わせに基づく改善活動を継続していくというのは組織の風土として醸成できているので、今回の取り組みも日常的に取り組んでいるものの一つとして改善が進められました。

ー 風土として醸成されるまでにはどのような経緯があったのでしょうか。そこがこれからの課題だとおっしゃるお客さまも多いので、ぜひお聞かせください。

野村氏:NPS調査やVoCに基づいた改善活動を始めた当初は、サービス改善の優先度は今ほど高くありませんでした。長期的に取り組むなかで成果を実感できたこと、そしてこれまでは現場主体で行ってきた改善活動を、今年度からはマネージャー層が中心となりトップダウンで進める方針としたことにより、徐々に定着してきたのではないかなと感じています。

ー CX重視の風土が醸成されている中、新たな取り組みである「コールリーズン分析」への反響はありましたか?

野村氏:VoCもコールリーズンも、どちらもお客さまが困ってお問い合わせしている状況なので、今までと同じ営みとして受け取られていると思います。

私自身としては、サポート管理する部門にいるものとして、「お問い合わせを生まないサービス提供」こそもっとも大切だと思っています。今回のような規模での取り組みは初めてだったのですが、実際にお問い合わせを減らすことで顧客体験が向上することはもちろん、サポートのコストを抑えることで、他のサービス品質改善により力を注げる体制づくりにつながる、新しい一歩になったと思っています。

ー 解約についての電話問い合わせを減らすため、新しくFAQを作成し、その動線を設置されたと伺っています。結果として、開始1週間で約30%削減されたという素晴らしい成果が出たそうですね。

プロジェクトから1年を経て、これまでに表れている成果について改めて教えてください。

相場氏:およそ30%の着信削減効果を確認しています。主な目的を「問い合わせ削減」としていたので、初回の成果としては十分だったと考えています。具体的には、問い合わせ動線に「電話で解約は承っていない」という文言を追記し、Webで解決できることを明示しました。

一方で、成果の測定が難しいのは静的なWebページの改修です。ログインのしづらさや解約のリテンションページを見直したことが、どの程度お客さまの手続きを容易にしたかは、定量的に測りにくいという課題が残っています。

野村氏:そうですね、成果を感じている一方、サポートセンターの応答率や、同じお客さまが複数回お電話をかける「リダイレクト」によって、数値としての評価が出しづらい状況にあります。こうした正しい効果測定が難しいという課題はあるものの、当課が目指すのは「お客さまが何も困らずにサービス利用ができる状態」です。その上で、トラブルがありお問い合わせいただいた際には迅速に解決したいと考えています。

それには、サポートセンターの安定稼働と、データに基づいた問い合わせ削減の取り組みを並行し続けることが欠かせません。

コールリーズン分析により、お客さまがどこで困っているのか、そのときの感情の推移をデータとして捉えられるようになり、その方針に向けた施策が進められる状況が作れました。

私は、顧客体験の改善は「地道な仕事」だと思っています。革新的な改善は滅多にできず、紙媒体・ウェブ・FAQの改善などを通じてお客さまの自己解決を促進する活動を、一つずつ積み重ね続けることが大切です。

こうした工数がかかる取り組みにおいて、「TopicScan」の分析やエモーションテックの支援によって工数を抑えて、改善活動のサイクルを早めることができる。そこに大きな価値を感じています。

CXの取り組みに終わりはない、継続こそが本質

ー IIJのCSとしてお客さまの体験をどのように変えていきたいと考えていらっしゃるか、今後の展望について教えてください。

野村氏:この取り組みには終わりがなく、より良い顧客体験を提供するため常に進化し続けたいと考えています。

今回のコールリーズン分析では、一定の成果を出すことができましたが、たとえ短期的には失敗しても、ずっと続けることでよりよくなっていくと信じています。より良いお客さま体験を提供することで、より長く使っていただけたら、一度解約をしてもまた戻ってきていただける…と思っています。

そのために「TopicScan」などのサービスを引き続き活用していきたいです。現在はサポート管理での改善に留まっていますが、いずれはサービスの改善そのものへと発展させていきたいですね。

ー 「TopicScan」では、25年に2巡目のご支援もさせていただきました。最後に、改めて弊社のご支援への評価と、今後の期待についてお聞かせください。

野村氏:これまでにお話ししたところと重なりますが、「TopicScan」のレポートは、精度が高く、改善につながるものでした。読み解きやすく、他部署への展開がしやすかった点も評価しています。ご担当の山中さんからのご提案にも価値を感じています。

相場氏:初回のご支援での分析精度と改善成果を踏まえ、2巡目の依頼をさせていただきました。「TopicScan」は複雑な読み解きを必要とせず、データから直感的に「言及されている内容」と、その内容でのポジティブ・ネガティブの感情を捉えることができます。量と質を両立しつつ、短期間で課題特定をしていただけることは、トレンドの変化が激しいプロダクトを見直していくにあたり欠かせない役割だと思っています。

また、担当コンサルタントの山中さんには、ニーズのヒアリングからスケジュール調整、予算内で費用対効果を見込める方向性のすり合わせ、改善すべき箇所の特定と提言など、主体的にリードしながら全方面にご活躍いただいたと感じています。

山中:ありがとうございます。引き続き、より大きな価値を提供できるように努めてまいります。

生成AIテキスト分析

TopicScan資料をダウンロードする

このサービス資料でわかること

- TopicScanのサービス概要

- TopicScanの独自分析技術

- 各種プランの内容

ロイヤルティを下げる要因になっていること(体験)が特定できました