エモーションテック 編集部

NPS活用やCX向上のためのお役立ち情報を発信しています。

従業員満足度は組織の状態を測定する上で非常に重要な指標であり、従業員満足度の向上に取り組むことは企業文化の醸成、企業成長の実現を目指すにあたって欠かせない要素の一つです。

では従業員満足度を向上させるとどういったメリットがあるのか、また従業員満足度を向上させるためにどのように調査を実施すると良いのか、従業員満足度の概念を理解し取り組むための具体的な方法についてまとめました。

目次

EmoitonTechのエンゲージメントサーベイ資料をダウンロードする

従業員満足度(ES)とは

従業員満足度(Employee Satisfaction, ES)とは、従業員が自身の職務や職場環境に対してどの程度満足しているかを表す指標です。

従業員満足度は、従業員の仕事に対する満足度、および組織や企業全体に対する満足度を含む広範な概念です。日々の業務、職場の環境や人間関係、人事制度や福利厚生、キャリア成長の機会などに対して従業員が感じる満足感を総合的に評価したものとなります。

従業員満足度の重要性とメリット

従業員満足度は、企業の成長に繋がる重要な要素の1つです。

従業員満足度が高いことは、個人の生産性向上、組織としての生産性向上に繋がり、そしてさらに顧客満足度の向上、業績の向上へと繋がり、企業にとって多くのメリットをもたらします。

上記のようなサイクルが生まれる中でポジティブな企業文化が醸成され、より強固な組織となっていきます。従業員個人の満足度が高いこと、さらにそこから良い企業文化が生まれることで離職率が低下し、より安定した企業成長の土台が作られていきます。

離職率の低下

従業員満足度の向上は離職率の改善に直結します。

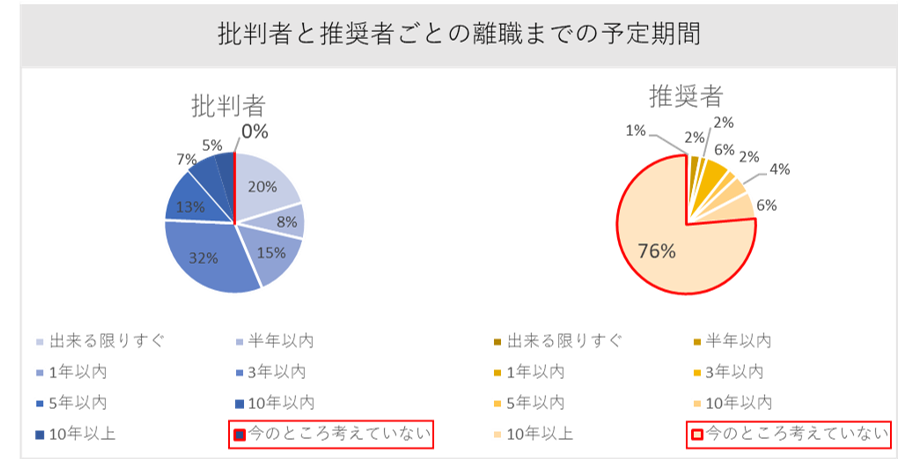

弊社が従業員満足度を評価する方法の一つである、eNPS℠¹という指標を使って職場に対する評価を調査した事例では、「批判者」層と「推奨者」層ごとに「離職までの予定期間」を集計したところ、下図の通り「批判者」層の中で、「今のところ離職を考えていない」と回答したのは0%だったのに対し、「推奨者」層では76%の人が離職を考えていないことが示されています。

したがって、職場環境を改善することで、離職する人を減らし、採用コストや教育にかかるコストを削減することができると考えられます。

関連記事:

eNPS℠とは?従業員エンゲージメント向上のための指標を事例付きで解説!

生産性の向上

従業員満足度の向上は収益性にも直結します。

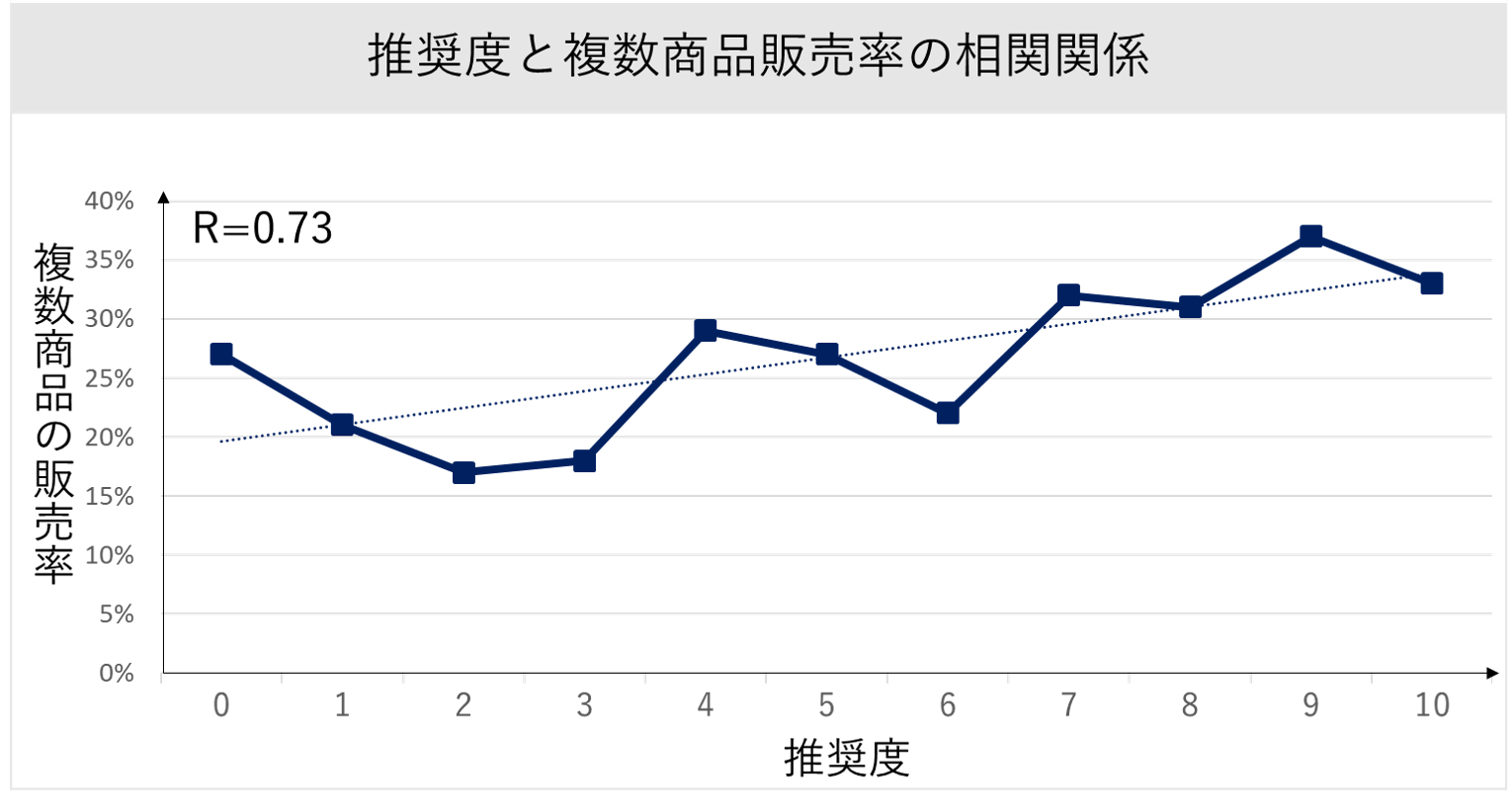

下図は弊社が支援したクライアントのある販売店における従業員の職場に対する推奨度と、複数商品の販売率の相関関係を示したグラフです。分析の結果、相関の強さを示す相関係数はR=0.73と強い相関が示され、職場に対する推奨度が高い社員ほどパフォーマンスが良い傾向にあることがわかりました。

また、アメリカの大手コンサルティング会社であるベイン・アンド・カンパニーのフレッド・ライクヘルド氏は著書²では、あるチェーンで、加盟店を職場に対するロイヤルティ(愛着)と生産性の観点で格付けしてみるたところ、社員定着率で上位3分の1に入る店舗はやはり生産性でも上位3分の1に入り、社員一人当たりの売り上げは定着率で下位3分の1に比べて22%高いことがわかったという調査結果が紹介されています。

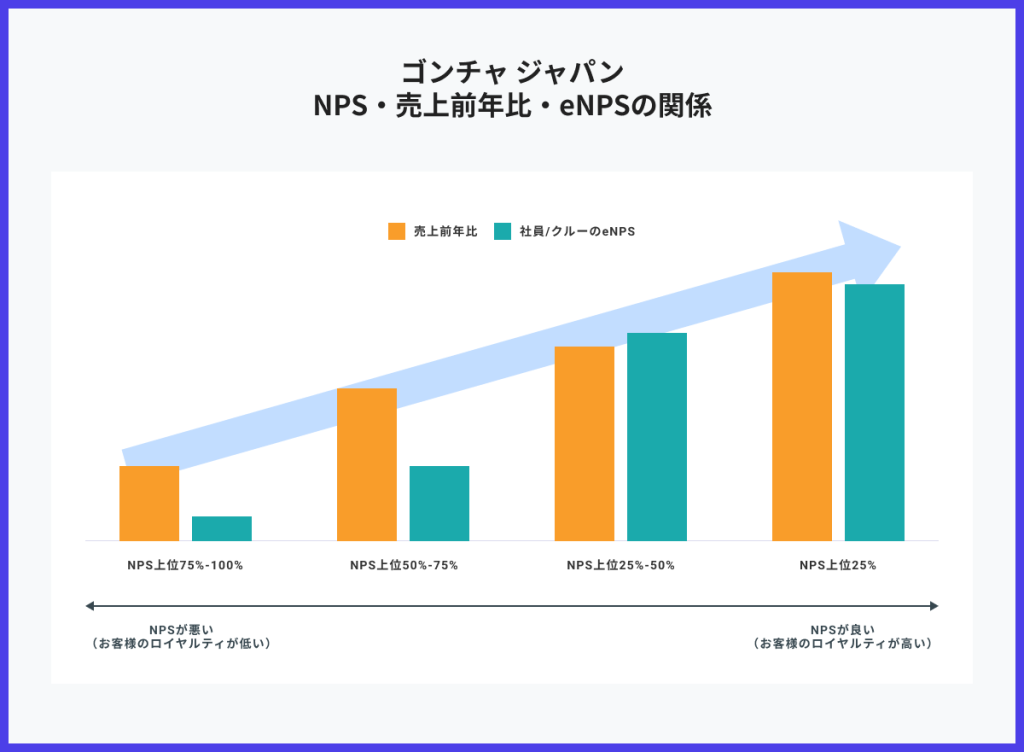

顧客満足度の向上、業績の向上

弊社がご支援するゴンチャジャパンの事例では良い従業員体験が良い顧客体験に繋がるということが示されています。店舗ごとにeNPSとNPSを関係性を分析した結果、eNPSが高い(従業員体験が良い)店舗ほど顧客ロイヤルティも高く、また売上前年比も高いことが明らかになりました。

関連記事:

働き手の共感と納得を大切に、顧客志向の組織変革を目指すゴンチャ ジャパンを取材。

従業員満足度(ES)のトレンド

従業員満足度という概念は1930年頃から研究や調査がされ始め、その扱いの範囲は単なる職務に対する満足度から上記のような、より広範な概念へと捉え方は変化してきました。

そして近年では従業員満足度に加えて、ワークエンゲージメントや従業員エンゲージメントという概念も注目されるようになってきました。エンゲージメントの方が、業績向上や生産性向上によりダイレクトに影響を与えることが認識されてきたためです。

満足度は従業員が受け手としての満足を測る意味合いなのに対し、エンゲージメントでは積極的な関与や貢献を測る意味合いが含まれます。

ワークエンゲージメントと従業員満足度の違い

ワークエンゲージメント(Work Engagement)は、従業員が仕事・職務に対してどれだけ積極的に関与し、情熱を持って取り組んでいるかを示す指標です。熱意、没頭、活量の3つの要素で構成されています。

従業員満足度が自身の職務や職場環境など広範な対象に対しての満足度を表す総合的な指標である一方で、ワークエンゲージメントは仕事・職務に対する積極的関与度を表す指標となっています。

従業員エンゲージメントと従業員満足度の違い

従業員エンゲージメントは、従業員が組織や仕事に対して感じる愛着や献身度を表す概念です。従業員満足度も対象としては同じく組織や仕事に対して広範に扱いますが、上述の通り、受け手としての満足度と、積極的な関与や貢献度という観点で違いが生じます。

従業員満足度はもちろん依然として重要ですが、より包括的で積極的な概念である従業員エンゲージメントの概念を取り入れる企業が増えています。

ただ満足しているだけでなく、積極的に企業に貢献しようとする従業員の重要性が高まっており、企業と従業員の関係性が従来のような一方通行ではなく、相互の深い信頼関係の構築へと変化していると言えます。

企業は従業員満足度と従業員エンゲージメントのバランスを取りながら従業員とより強固な関係性を構築することが求められています。

| 従業員満足度 | 従業員の仕事および組織や企業全体に対する総合的な満足度 |

| ワークエンゲージメント | 従業員が仕事・職務にどれだけ積極的に関与し、取り組んでいるかを示す |

| 従業員エンゲージメント | 従業員が組織や仕事に対して感じる愛着や積極的な関与・献身度を表す |

関連記事:

従業員エンゲージメントとは?人的資本経営の観点からも解説

従業員満足度の調査・サーベイの方法

従業員満足度や従業員エンゲージメントの調査・サーベイにおいては、目的を明確にすることと目的によって調査サーベイ方法を使い分けることが重要になります。

組織サーベイ

組織サーベイとは、長期的な組織の課題把握や戦略立案への活用を目的として、50-150問程度の大規模な調査を行うものです。一度の調査において従業員に負荷がかかるため、年1〜2回の低い頻度で実施をします。

組織サーベイの中では満足度を測る質問やeNPS(職場推奨度)を測る質問を中心に従業員体験に対する評価を取得し、組織状態の把握と組織課題の把握を行います。

パルスサーベイ

パルスサーベイは、特定の組織課題の改善、各従業員のコンディションチェックなどを目的にポイントを絞って行う簡易的な調査です。リアルタイムに従業員の声を把握し、迅速な対応や改善に活用します。

組織サーベイもパルスサーベイもどちらも従業員エンゲージメントを向上させるにあたって重要です。組織サーベイと定期的なパルスサーベイを組み合わせて実施することで、組織課題に対して体系的なアクションを行いつつ、個々の従業員に対してはリアルタイムで迅速な対応を心がけましょう。

| 項目 | 組織サーベイ | パルスサーベイ |

| 実施頻度 | 年1〜2回程度の低頻度 | 週次、月次など高頻度 |

| 規模 | 50〜150問程度の大規模な調査 | 1〜10問程度の小規模な調査 |

| 調査の深さと範囲 | 組織全体の状況を詳細に把握 | 特定のトピックや課題に焦点を当てた簡易的な調査 |

| 目的 | 長期的な組織の課題把握や戦略立案に活用 | リアルタイムの従業員の声を把握し、迅速な対応や改善に活用 |

| 結果の分析と対応 | 詳細な分析に時間がかかるが、包括的な改善策の立案が可能 | 即時的なフィードバックと迅速な対応が可能 |

| コストと労力 | 準備や分析に多くの時間と労力、コストがかかる | 比較的低コストで実施可能だが、頻繁な実施による負担がある |

| 従業員への影響 | 回答に時間がかかるが、包括的な意見表明の機会となる | 短時間で回答可能だが、頻繁な実施によるマンネリ化の懸念がある |

| アクションの即時性 | 長期的な戦略や改善策に基づくアクションが多い | 即時的かつ具体的な改善策の実施が可能 |

従業員満足度(ES)の調査における注意点・落とし穴

落とし穴①:「満足ですか?」では聞けない本音

従業員満足度調査は、最初に述べたとおり「従業員の満足度を見える化」するための調査です。

そのため、一般的には「現在の職場にどの程度満足していますか?」や「給与には満足していますか?」「人間関係には満足していますか」といった質問を行い、満足度を測定します。

しかし近年では、「満足していますか?」という質問では必ずしも本音が引き出せないことが検証されてきています。

「大変不満」という回答が出にくい日本の文化的特徴

日本文化は直接的な批判・対立を避けたがる傾向があるとされています。(culture map参照)

そのため、「あなたは(職場に)満足していますか?」という質問に対して、真っ向から「非常に不満です」とする回答が得られにくいのです。

結果、当たり障りのない回答ばかりが集まってしまい、本音を引き出すことができずに調査が終了してしまいます。

「満足」していても、定着に結びつかない

「満足している」という状態は、実は「心で満足している状態」と「頭で満足している状態」の2種類に分けられることがわかっています。

頭の満足とは、合理的な判断や基準で満たされる満足のことで、例えば「給与が高いから満足」「自分のスキルを活かせるから満足」などが当てはまります。

一方、心の満足とは、感情的な判断や基準で満たされる満足のことを指し、例えば「この会社が好き」「自身の業務に愛着がある」などが挙げられます。

転職市場が活性化するほど、良い条件の会社・求人が増え、頭の満足しか満たされていない従業員はより良い条件を求めて、転職する可能性が高くなります。優秀な人材に定着してもらうためには、こうした「心の満足」を満たしてあげることが重要になるでしょう。

落とし穴②:平均点では正しい課題が見つけられない

2つめは分析の手法に関する注意点です。

従業員満足度調査の回答データを分析する方法は様々ありますが、今回は一般的に用いられている平均点を取り上げます。

従業員満足度調査では、「人間関係に満足していますか?」や「仕事の評価に満足していますか?」などといった質問から、人間関係の満足度や評価の満足度を計測し、全社または各部署ごとに平均点を算出する方法がよく用いられています。

平均点を計算すること自体はもちろん問題ありませんが、平均点だけを使って組織課題を決定してしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあります。

項目の中には、平均点が低くなってしまいがちな項目が存在している。

「給与」を例にとってみます。

おそらくほとんどの方が、給与は高ければ高いだけ嬉しい、と考えているはずです。

そのため、「大変満足している」という回答が得られにくく、自然と点数が下がってしまいます。

すると、項目の平均点を横並びで見たときには「給与」の満足度が低いはずなのに、実はあまり不満が大きくなかったり、せっかく給与制度をリニューアルしても満足度が高まらない、という状態に陥ってしまいます。

「何が従業員にとって大切なポイントか」が置き去りにされてしまう。

経営者や人事の方からすれば重要だと考えている項目が、必ずしも従業員にとって大切なポイントではないケースが多々あります。

例えば、「福利厚生に満足していますか?」という質問をして、平均点が低かったと仮定します。

点数が低いので、福利厚生を充実しなければと考え、施策を打ったとしても、従業員の方からすれば「福利厚生は別に充実していなくてもよい」と考えられていた場合には、組織状態の改善に寄与しない可能性が高いです。

もちろん、不満が表出しているポイントを解決することは重要なことですが、合わせて従業員や組織にとって「どの程度重要なのか」を分析する必要があるでしょう。

EXサービス資料を

ダウンロードする

このサービス資料でわかること

- EmotionTech EXのサービス概要

- EmotionTechの独自分析技術

- 各種プランの内容

- 導入事例